入試に役立つ理科実験「溶解と再結晶」

こんにちは。理科実験教室を担当している望月です。

水に物質が溶けることを「溶解」といいます。

しかし、どんどん溶かしていくと、溶け残りがでてきます。

これは溶ける「限度」があるからです。

一定の量(100g)の水に溶かすことができる限度の量をその物質の「溶解度」といいます。

これは決まった量で、物質により違います。

・水に溶けやすい物質

・水に溶けにくい物質

があるのは、そのためです。

溶け残ったらどうすればよいのでしょう?

・加熱して温度を上げる。

こう思い浮かべる人が多いですね!

そのとおりで、実は、溶解度は水の温度によって変わるのです。

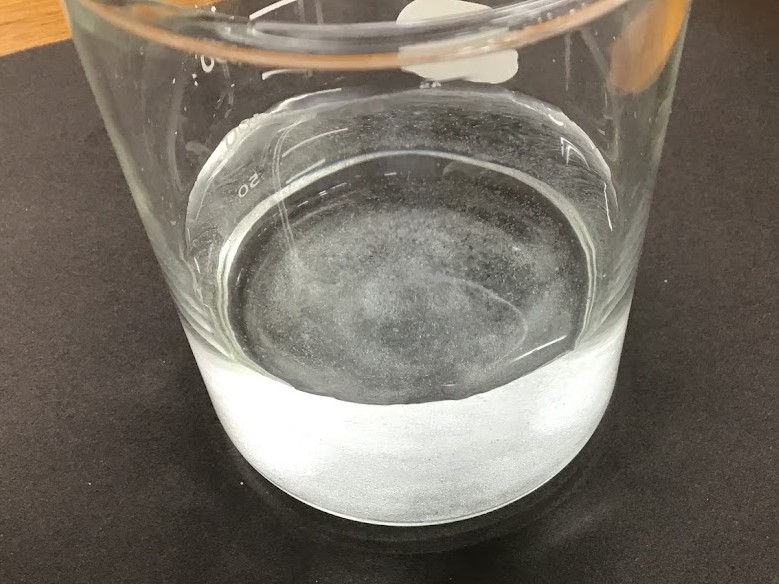

さきほどの溶け残ったものを加熱すると、

下の写真のように溶けてしまいました。

このまま置いておくとどうなるでしょう?

水溶液の温度は、置いておくと下がってきますね。

ゆっくり冷えていくと、中に何かでてきます。

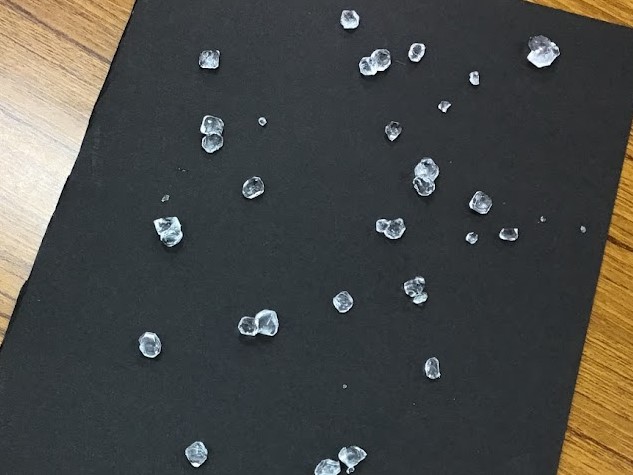

出てきたものを取り出してみると、

元の粉ではなく、かたまりとしてでてきます。

こうして出てきた、物質によって決まった形のかたまりを、「結晶」といい、

一度温度を上げて溶かしたあと、冷やして結晶を取り出す方法を「再結晶」といいます。

ゆっくり冷やすと、大きな結晶ができるので、

写真のようになるのですね!